「認知」って聞いたことありますか?

「認知」ということばは聞いたことがありますか?

認知症の”認知”と字は一緒ですが、民法上の認知は、

婚姻関係にない男女から生まれた子に対して、法律上の親子関係を生じさせるための手続

をいいます。

ドラマなどで「子どもを認知する」といったようなシリアスな場面を見たことのある方も多いのではないでしょうか。

ちなみに、認知の条文は以下のとおりです。

(認知)

第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

条文上は、「母」も認知することができますが、通常、母は、子を出産したときにその子との間に法律上の親子関係が生じることとなっていますので、実際に認知が問題となるのは父子関係となります。

そんな”認知”ですが、ある父親が、その子が母親のお腹にいる間に認知をした(これを胎児認知といいます。)ものの、後年その認知が無効であったと主張して争い、裁判所はそれが権利濫用に当たるとして父親の主張を認めなかった事例(東京家裁令和5年3月23日判決)を紹介します。

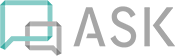

事案の概要

Ø 平成14年以降 ベトナム人女性Aは日本に滞在している。

Ø 平成15年 Aは、ベトナムにおいてベトナム人男性のBと婚姻の登録をして、日本国内でBと同居開始した。

Ø 平成17年6月頃 Aは、Bと別居した。

Ø 平成17年10月頃 Aは、この頃までに、日本人男性(本件の原告)と交際を開始した。

Ø 平成17年12月頃 Aは、この頃までに、原告と同居を開始した。ただし、当時、原告は、Cと婚姻関係にあったが、Cとは別居していた。

Ø 平成18年 Aが被告を妊娠していることが分かった。

Ø 平成18年7月 AとBは、ベトナムの裁判所で合意による離婚の承認を受けた後、原告は、被告についての胎児認知の届出をして、受理された。Aは、被告を出産した。

→被告は、これにより、戸籍上、原告とAとの間の長女と記載され、日本国籍を有するものとされた。

※ 被告は、1歳6か月頃までベトナムに住むAの母に預けられていたことがあったものの、それ以外は、日本国内で、原告及びAと同居していました。Bは数年後日本を出国しました。

Ø 令和2年6月頃 Aは、原告以外の男性と交際を開始しました。

Ø 令和2年8月頃 Aは、被告とともに原告と別居しました。

Ø 令和3年5月 原告は、被告を相手方として、認知無効調停を申し立てました。

→調停成立せず、事件は終了。

Ø 令和3年7月 原告は、本件訴訟を提起した。

この訴訟での原告の主張はこうです。

→令和3年2月頃、AとBが平成18年7月に離婚したいたことを知ったなどと主張して、被告はBの嫡出子であるから、原告がした胎児認知は無効である。

裁判所の判断

判断枠組み

原告が被告についてした胎児認知は、胎児認知の当時及び被告の出生の当時における原告の本国法である日本法並びに本件胎児認知の当時におけるAの本国法であるベトナム法のいずれによっても無効であるとされるときに限り無効となる旨を判示しました。

その上で、まず日本法により胎児認知が無効であるとされるかを検討しました。

判断内容①

ベトナムの法律上、被告は、Bの嫡出子となるそうです。その上で、日本の民法のもとでは、認知は現に父がある子を対象としてはすることができないと解されているから、被告がBの子であるとされる限りは、原告が被告についてした胎児認知を有効なものと認めることはできないと判断しました。

現に父がある子を対象として認知することができない理由と本件でそれが妥当するか否か

裁判所は、日本の民法下で認知は現に父がある子を対象としてはすることができないと解されている理由について、次のように判断しました。

親子関係の公的な秩序として父が重複することは許されるべきではないとする趣旨から出たものであると解されるところ、本件の事実関係の下では、実際問題として、Bが被告の父として取り扱われる可能性は今後とも乏しく、原告が被告についてした胎児認知を有効なものとしたとしても、被告の父の重複が顕在化する事態が現実に生ずるとは直ちには想像し難いと判示したのです。

判断内容②(権利濫用該当性)

さらに、本件における次のような事情を指摘し、原告がした本件の胎児認知無効確認請求が権利濫用に当たると判断しました。

①原告が、被告の生物学上の父であることを争うことを明らかにしていないこと

②原告は、被告をAがBとの婚姻期間中に懐胎した子であると認識しながら胎児認知の届出をしたと推認されること

③原告自身が被告に対しその父として接してきていたこと

④仮に胎児認知が無効であるとされた場合には被告は日本国籍を喪失するなどして過酷な状況に置かれると想像されること

⑤原告が被告に対して胎児認知が無効であることの確認を求めるに至った動機はAが原告以外の男性との交際に及んだことに対する意趣返しにあったとも疑われること

などの事情を挙げて、これを許すことには正義公平の観点から見て看過することのできない疑問が残るものであって権利の濫用に当たり許されない。

判断枠組みとの関係について

そして、本判決は、原告が被告についてした胎児認知は、日本法によっては無効であるとすることはできないのであるから、ベトナム法による検討をするまでもなく、原告の被告に対する胎児認知無効確認請求は理由がない旨を判示して、原告の請求を棄却しました。

おわりに

本事案は、裁判所が指摘する権利濫用と言いうる事情が事案の概要の事実経過からも透けて見えるといえそうです。そういう意味では、結論は妥当といったところでしょうか。

これをお読みになった皆さんはどう考えるでしょうか?

認知は、法律上の親子関係を作り出す影響の大きい手続といえます。もちろん、その無効を主張し、それが認められた場合の影響も大きいものです。また、認知は、遺言でもすることができるとされており、父の死亡後にも大きな影響が及ぶ可能性があります。

(認知の方式)

第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

2 認知は、遺言によっても、することができる。

認知に関することのほか、家族、親族にまつわるお話も当事務所ではご相談可能です。

お気軽に弁護士法人ASKへご相談ください。お問い合わせはこちらからどうぞ!